本づくりに欠かせない「紙目」の基本知識と出版社の実務視点

本を作るとき、多くの人が注目するのは内容やデザインです。

しかし、実際の書籍制作の現場では、本の品質を左右する紙そのものにも気を配っています。

その紙の、「紙目」は製本の強度や読者の読みやすさを支える重要な要素です。

この記事では、紙目とは何か、縦目と横目の違い、そして出版社の現場でどのように紙目を判断しているのかを詳しく解説します。

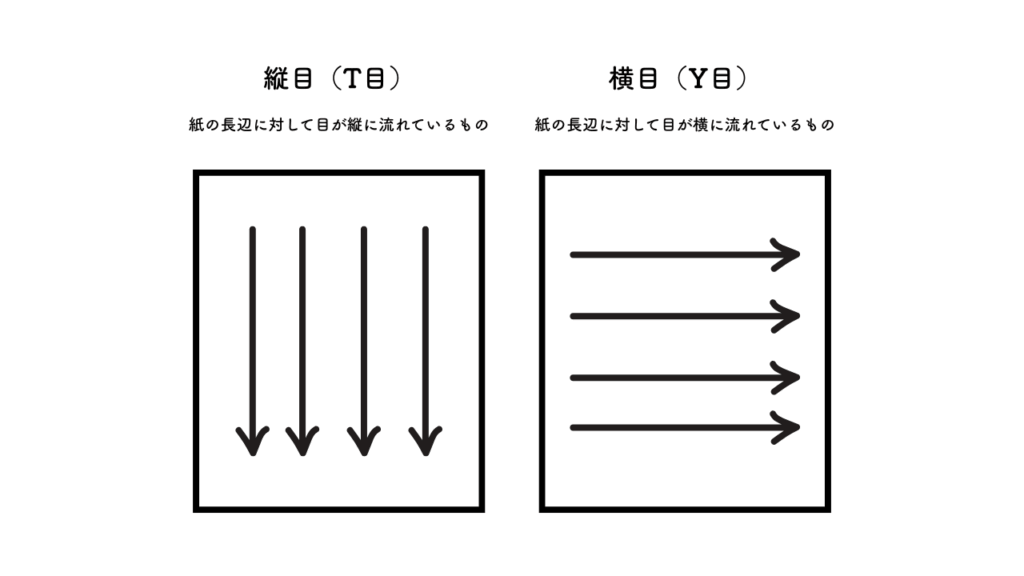

紙目とは?縦目と横目の基本知識

紙目とは、紙を構成する繊維が流れる方向のことです。

前提として、印刷会社が使う用紙は全紙といって、大きい用紙サイズかトイレットペーパーのようなロール状で納品されます。

その全紙の状態で、

- 長辺に沿って繊維が流れる場合を「縦目(T目)」

- 短辺に沿って流れる場合を「横目(Y目)」

と呼びます。

紙は目に沿っていると切りやすく、折りやすくなります。

コピー用紙のような柔らかい紙でも、サッと割ける方向と、ぐちゃぐちゃに曲がりながら割ける方向があるかと思います。

また画用紙のような硬めの紙には、綺麗に折れる方向と、ボコボコした折り目になってしまう方向があります。

これは紙の流れ目に沿っているか否かの違いで、

- 割ける・折れる=紙目に対して目の方向が一致している(順目)

- 割きにくい・折りにくいる=紙目に対して目の方向が逆(逆目)

といいます。

書籍制作で重要な「折り目と紙目を揃える」という基本

書籍は、ロール状で納品を全紙を断裁(切る作業)し、折り、組み合わせることで形になります。

このとき、紙目の方向によって本の仕上がりは大きく変わります。

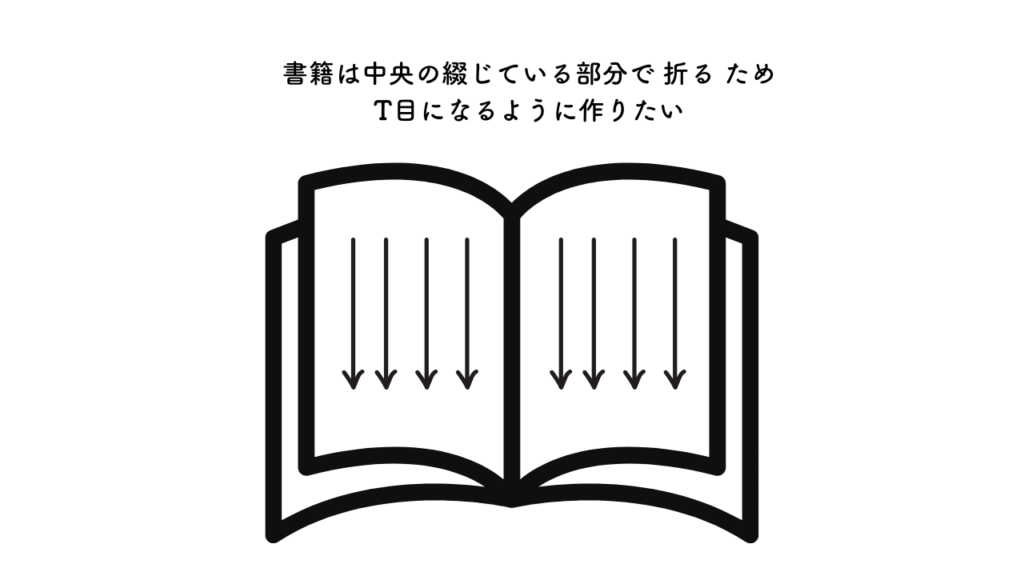

書籍は背の部分で折り、綴じる構造になっています。そのため、背表紙の折り目と紙目を揃えることが基本です。

背に対して縦目を選ぶと、

- 本文用紙であれば製本が安定し、長持ちする

- カバーや帯の場合は綺麗に折れて、本に巻きやすくなる

という利点があります。

逆に、もし紙目が合っていないと、時間経過で歪んでしまったり背が浮いてしまったりします。

だからこそ、出版社は印刷所と相談しつつ、紙目も意識して仕入れる紙を決めています。

印刷効率と紙目の関係

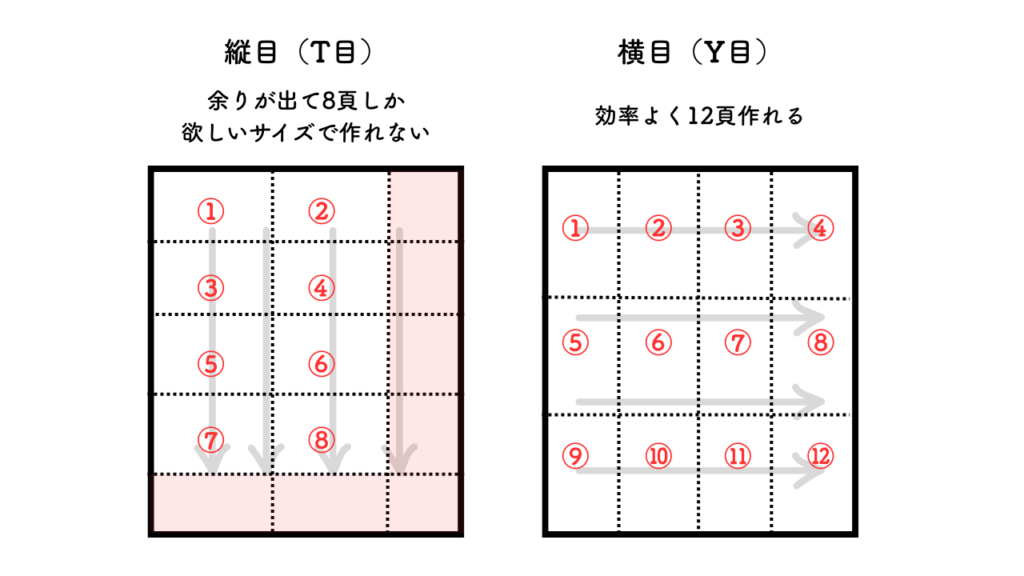

最初に大きなロール紙の状態で「縦目(T目)」と「横目(Y目)」の2種類がある、とお伝えしましたが、どちらにするかは本のサイズや組版(縦書きか横書きか)によって変わります。

もともとの納品時は非常に大判であるため、縦目(T目)でも横目(Y目)でも書籍のサイズに切って背表紙の折り目と紙目を揃えること自体はできるのですが、印刷効率が大きく左右されます。

弊社でも、「ぼくだってとくべつ」というA4横長という大きいサイズの絵本を制作した時は、横目の紙でないと余りが多くでてしまい非常にもったいない状況となったため、横目かつ書籍の内容にあう用紙を特別に手配しました。

つまり、出版社は常にどちらかの目を選んでいるわけではなく、制作の条件に応じて柔軟に判断しています。

余談ですがA4横長の本の1頁を作る場合は……

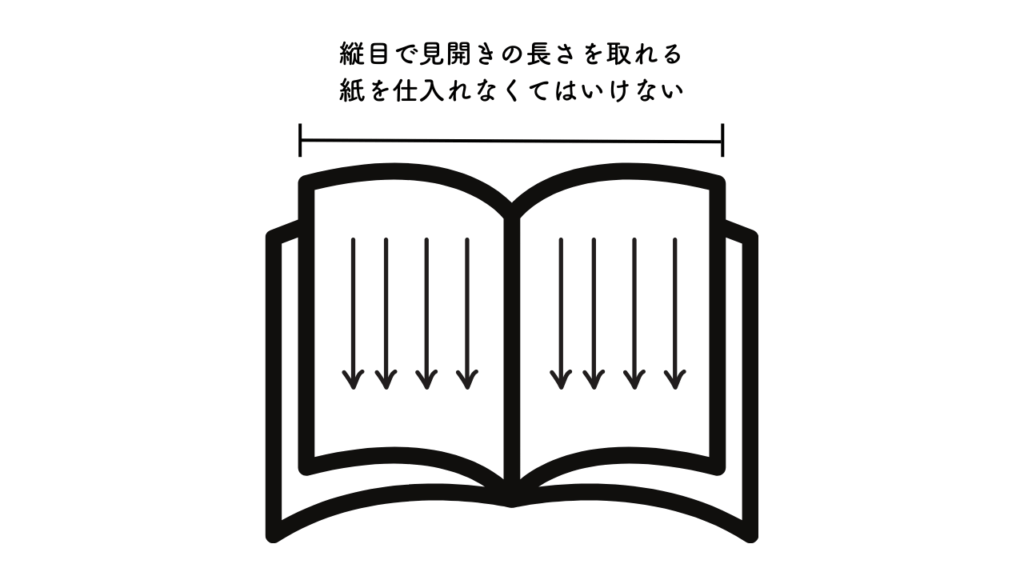

余談ですが、本は見開きの長さで裁断し、中央で折り、組み合わせて、形を作ります。

つまり、裁断時には見開きの長さを確保しなくてはいけません。

つまり、A4横長の絵本の場合は、A4の長編(297mm)を2枚繋げた長さ(594mm)で用意しなくてはいけません。

例え余り部分が593mmあっても、594mm以下であれば全て廃棄になってしまうわけですから、もったいないことこの上ありません……!

紙目を理解することは本づくりを理解すること

紙目は、一般の読者が意識することはほとんどありません。

しかし、本を長く使えるように仕上げるために、出版社や印刷所が必ず考慮している要素です。

書籍制作の裏側にあるこの小さな計らいが、実は大きな品質の差を生み出しているのです。

また、紙目の存在を知っておくと、本づくりへの理解は深まります。

出版社のスタッフは「内容やデザイン」だけでなく「紙目」や「印刷効率」という部分にも気を配り、印刷所と協力して最適な本を作っていると、知っていただけたら幸いです。